Gründung und Aufstieg der Geyer-Werke (1911-1928)

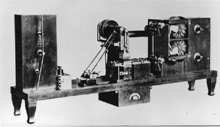

- Eine Geyer- Perforiermaschine, ca. 1911

- Eine spätere Geyer-Perforiermaschine, ca. 1920. Auf dem schweren konischen Fuß (typisches Geyer-Design auch für die meisten Kopiermaschinen und andere Geräte) konnten modular „Köpfe“ verschiedenster Art aufgesetzt werden: Perforiermaschine, Kopiermaschine, Blankierwalze etc. „Ausleger“ dienten zur Ablage der Filmbüchsen bzw. -rollen.

- Die mechanische Werkstatt. Neben der „Postproduktion“ (Entwicklung, Kopierung, Titelherstellung) stellte Geyer auch Kopier- und Entwicklungsmaschinen, Umroller und Schneidetische, Filmhobel, zeitweise auch Kameras her.

- Die mechanische Werkstatt aus einer anderen Perspektive.

Der erste Eigenbau der Kino-Kopier-Gesellschaft war die Perforiermaschine, an deren Herstellung Geyer mit dem Mechaniker Ventz seit April 1911 auf dem Dachboden über seiner Lankwitzer Wohnung gearbeitet hatte. Damals lieferten die Rohfilmfabriken nur unperforierten Film, und die Abnehmer mussten sich selbst darum kümmern, die für stabilen Bildstand und einwandfreien Filmtransport in der Kamera unerlässlichen Perforationslöcher in das Material hineinzustanzen.

„Eine Normung der Perforation war unbekannt. Was blieb also weiter übrig, als die eingeführten Filme nachzumessen und danach Perforiermaschinen zu bauen, in Deutschland war dergleichen nichts käuflich.“6

Bereits 1908 hatte Geyer eine Perforiermaschine mit Vierlochstanzung entwickelt, deren Bauprinzip der bildweisen Stanzung sich in den folgenden Jahren durchsetzte.

Nach anfänglich spärlichem Auftragseingang (die Kundschaft musste vom Konzept des selbständigen Kopierwerks erst überzeugt werden) kam der erste Erfolg mit dem Kopierauftrag für den Film „Die Vier Teufel“, von dessen Negativ in kürzester Zeit 375 Kopien gefertigt wurden.

Die Belegschaft wuchs von sechs auf zwanzig Mitarbeiter im Jahr 1912, neue Maschinen wurden gebaut und aufgestellt, und es wurden weitere Räume in den Häusern Kaiser-Friedrich-Straße 219 und 220 angemietet, später auch in der Finowstraße 27.

Aus dem Experiment war ein industrieller Betrieb zur Massenfertigung von Filmkopien geworden. „Es war darum nur natürlich, daß die Überstunden- und Nachtarbeit, die ursprünglich als Notbehelf nicht zu vermeiden war, zu einer ständigen Einrichtung wurde.“7 Die Arbeitsordnung sah zwar eine 54-Stunden-Woche mit sechs Arbeitstagen vor, jedoch: „Eine etwa notwendig werdende Verschiebung, Verlängerung oder Verkürzung der Arbeitszeit für den ganzen Betrieb oder für Teile desselben wird den betreffenden Arbeitern mündlich mitgeteilt und muß, soweit gesetzlich zulässig, von ihnen eingehalten werden. Ebenso sind sie verpflichtet, auf Verlangen an Sonn- und Feiertagen in den gesetzlich zulässigen Fällen zu arbeiten.“8

Für den Fall, dass die Geschäfte einmal schlechter gehen könnten, war vorgesehen: „Für die Verkürzung der Arbeitszeit können keinerlei Ansprüche auf Lohnentschädigung erhoben werden. … Falls (infolge von Betriebsstörungen oder aus anderen Gründen) für einzelne oder für mehrere Arbeiter augenblicklich Arbeit nicht vorhanden ist, können Arbeiter mit ihrer Zustimmung vorübergehend – anstelle der Entlassung – außer Arbeit gesetzt werden, wobei dieselben ihre Ansprüche an die Krankenkasse behalten.

Solche zeitweise außer Arbeit gesetzten Arbeiter haben keinerlei Ansprüche auf Lohnentschädigung für die bechäftigungslose Zeit.“9 Kündigungsschutz war nicht vorgesehen, eine Kündigungsfrist in § 2 der Arbeitsordnung ausdrücklich ausgeschlossen.